リウマチ性多発筋痛症

rheumatismリウマチ性多発筋痛症 Polymyalgia Rheumatica (PMR)

疾患の概要

リウマチ性多発筋痛症は50歳以上に認められる炎症性疾患です。過去の報告によると以下の特徴があります。

- 男女比は1:3で女性に多い

- 大半の患者さんは70歳以上で発症

- 遺伝的な素因も関係するとされている

- 北欧で最も頻度が高い

- 日本を含む東アジアでは比較的頻度が低い疾患

ときに**巨細胞性動脈炎(側頭動脈炎)**という血管炎を合併することがあります。

主な症状

特徴的な症状

- 比較的急性に発症

- 肩から腕および臀部から腿、ときに膝裏などに強いこわばりや痛み

- 朝に最も強く、日中数時間を経て軽くなる(朝のこわばり)

- 微熱などの全身的な症状を伴うことがある

注意すべきポイント

高齢者はもともと背骨や関節に加齢性・変性性の変化が潜在していることが多いため、本疾患の発症以外にも体調の変化に伴い類似する症状が出現することがあります。そのため、既往症や症状出現時からの経過の確認が重要です。

潜在する可能性のある他の疾患

- 頚椎・腰椎疾患

- 変形性関節症

- 肩回旋腱板の劣化

- 外傷後の変化

診断方法

血液検査で炎症マーカー(CRPや赤沈)が上昇していることがほとんどですが、確定診断に至る特異的な検査はありません。リウマチ専門医が詳細な問診、診察、各種検査を実施しても、初発時に診断に苦慮したり確定診断を保留したりせざるを得ないこともしばしばあります。

主な検査

- レントゲン検査

- 超音波検査

- MRI

- PET-CT(保険適応外)

- その他の画像検査

- 血液検査

- 関節液検査

これらの検査を用いて、高齢者に発症しうる他の疾患との鑑別を慎重に行う必要があります。

鑑別すべき疾患

- 高齢発症関節リウマチ

- 血管炎

- 筋炎

- 結晶性関節炎

- 変性疾患

治療法

第一選択薬

副腎皮質ホルモン(いわゆるステロイド)が第一選択薬です。治療効果を確認後に少しずつ減量して、最終的には終了を目指します。

特徴:

- 劇的に奏効するのが特徴とされる

- ただし、治療して奏効したことを以て診断する(診断的治療)手法は現在では否定的

注意点と副作用

ステロイド製剤には以下のような副作用があります。

- 骨粗鬆症

- 白内障

- 動脈硬化

- 免疫力低下に伴う感染症や帯状疱疹

- 血糖・血圧・コレステロールの上昇

- キズの治りにくさや皮下出血

併用療法

副作用が目立つ場合や合併症への影響が懸念される場合、ステロイドを減量すると症状が再発する場合には、抗リウマチ薬などを併用追加することがあります。

予後と経過

生命予後(寿命)には影響しない疾患とされていますが、疼痛で生活動作に支障をきたしたり運動ができなくなったりすることにより、体力が低下するとほかの合併症を来しやすくなります。

診断や再発の判断は様々な情報を吟味して最終的には医師の判断に委ねられる疾患であるため、残念ながら日本での罹患率や再発率、治療への反応性などの正確な知見は存在しません。

経過観察の重要性

治療開始後も以下の点に留意して診療を行います。

- 正確な病勢を判断する

- 経過中にほかの合併症により再発のような症状が出現していないか注意する

- 当初の診断が正しいのか常に見直す

- 治療による合併症が生じていないか気を配る

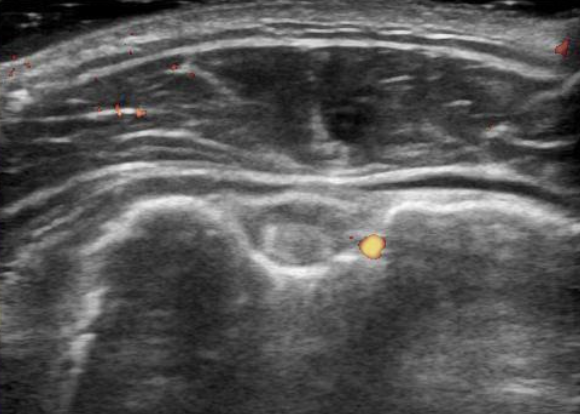

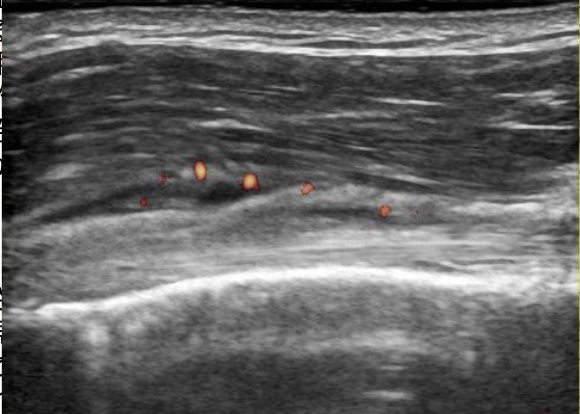

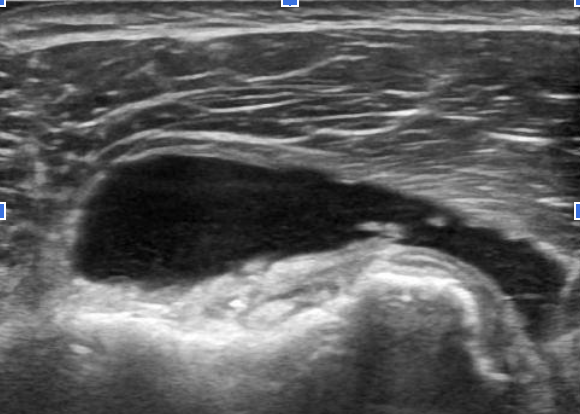

超音波検査について

リウマチ科領域では超音波診断の有用性が認識され、日常診療でも広く普及しつつあります。リウマチ性多発筋痛症においても超音波検査を用いた診断を実践していますが、多くの画像所見は特徴的ではあっても疾患特異的(すなわち確定診断の根拠となる)所見ではないため、症状を有する部位の観察のみで診断が得られることはまずありません。

他の疾患を正しく鑑別するためには、

- 症状を有する部位以外の画像所見の評価

- 他の臨床情報も十分加味

- 必要に応じて関節穿刺を行い貯留した液体の評価